浙江智造“变形计”:从汽车零部件进阶人形机器人

- 常识科普

- 2025-04-15

- 4

- 更新:2025-04-15 08:06:05

在央视蛇年春晚的舞台上,杭州宇树科技有限公司(以下简称“宇树科技”)研发的人形机器人身着花棉袄,手持手绢扭着秧歌,给观众留下了深刻印象。这家坐落在浙江杭州的初创企业也将浙江在人形机器人领域的产业布局带到了台前。

2025年《政府工作报告》提出,建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。人形机器人集高端制造、人工智能等先进技术于一身,这一极具想象力的赛道正成为具身智能产业的战略制高点。在长三角腹地,浙江正以一场精密的产业布局,为人形机器人这一未来产业绘制蓝图。《浙江省人形机器人产业创新发展实施方案(2024—2027年)》(以下简称《实施方案》)提出,力争到2027年,人形机器人产业规模实现跨越式增长,全省整机年产量达到2万台,核心产业规模达到200亿元,关联产业规模达到500亿元。

宇树科技何以诞生在浙江?“2万台”“200亿元”“500亿元”的底气来自哪里?

底气来自浙江“不出省就能组装一辆汽车”的汽车零部件制造全产业链——汽车生产所需要的一体化关节、减速器、丝杠等,正是人形机器人“肢体”的重要组成部分。从汽车零部件进阶人形机器人,浙江智造正在让“变形金刚”走进现实。

近日,《证券日报》记者走访了浙江多家“汽车+机器人”零部件制造企业,从技术逻辑、供应链体系、政策支持以及商业化落地等维度,探寻浙江人形机器人产业链的发展路径。

技术同源

以汽车制造底蕴为基

为何汽车零部件企业能快速切入人形机器人赛道?“技术同源性”是记者在采访过程中听到最多的答案。

浙江汽车制造业起步较早,拥有完整的产业链、成熟的配套体系以及深厚的汽车制造技术底蕴。公开信息显示,2024年浙江汽车整车产量达174.2万辆,完成销售168.3万辆;此外,当年浙江新能源汽车产业集群营收突破万亿元。产业快速发展的背后,汽车市场竞争态势也愈发激烈。利润空间被压缩、回款周期拉长、研发投入受限等难题,促使相关企业积极寻找高附加值、规避同质化竞争的新业务方向。人形机器人与汽车制造在多个技术领域高度重合,自然成为众多汽车零部件制造企业突破“内卷”困境的战略选择。

中国人工智能产业发展联盟工作组专家高泽龙在接受《证券日报》记者采访时表示:“汽车制造中积累的传感器技术、控制系统,以及目标识别、路径规划等算法,都为人形机器人研发提供了重要的技术借鉴。”

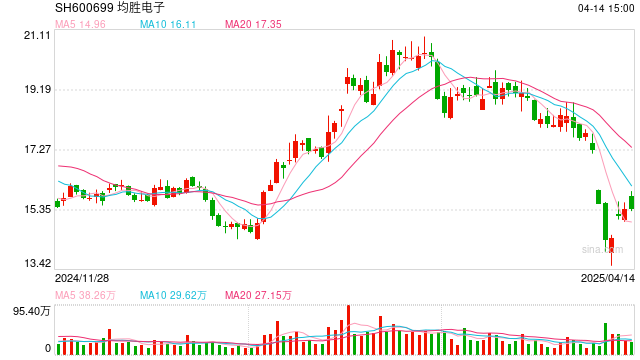

例如,宁波拓普集团股份有限公司把新能源汽车电驱技术转化为人形机器人关节模组;长华控股集团股份有限公司(以下简称“长华集团”)凭借精密金属加工技术,研发制造高精度的人形机器人滚柱丝杠;宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“均胜电子”)的智能座舱域控制器可用于机器人智能系统开发,汽车安全领域的高精度执行器技术可用于机器人的关节控制等。

均胜集团有限公司(以下简称“均胜集团”)是均胜电子与宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“均普智能”)的控股股东。在均胜集团的厂区展厅里,记者见到了人形机器人贾维斯。走近后,贾维斯会挥动手臂,向记者热情地打招呼,随后,它以流畅自然的交互方式,有条不紊地介绍起自己。不仅如此,贾维斯还特别展示了其搭载的灵巧手,面对复杂模拟环境,灵巧手能精准地完成一系列高难度动作。

展厅工作人员告诉记者,贾维斯由均普智能旗下的人形机器人研究院研发完成,应用了均胜电子、均普智能在智能驾驶、人工智能等领域的领先技术,将在今年实现量产。

均胜电子相关负责人称:“由于智能汽车与具身智能机器人有较高的技术同源性,因此公司将自身定位为‘汽车+机器人Tier1’,向全球具身智能机器人相关公司提供软硬件及解决方案,打造第二增长曲线。”

具体来看,均胜电子一方面加大了技术创新和产品开发力度,对人形机器人的“大脑”(智能决策层)、“小脑”(运动控制层)和“肢体”三大核心技术都有所突破;另一方面则重点布局机器人的传感器套件、能源管理模块、高性能材料等关键零部件技术,实现核心零部件的自主可控。

长华集团则全面推进滚柱丝杠产品项目。公司相关负责人表示:“公司生产汽车专用紧固件三十余年,在精密金属结构件加工制造方面拥有丰富的经验和专业的技术,与人形机器人滚柱丝杠产品在技术开发方面有同源性、生产工艺有相通性,公司已生产出相关样品,目前正研究新工艺,加紧研发制造新的迭代产品。”

据浙商证券统计,目前浙江拥有超过100家人形机器人相关企业,其中A股上市公司超过40家。

浙商证券机械国防首席分析师王华君表示:“浙江是中国人形机器人产业的标杆省份,通过政策引导、产学研合作和全产业链布局,形成涵盖设计、制造、应用的生态体系,部分技术已实现全球‘领跑’。虽然当前产品多处于研发验证阶段,但头部企业已规划2025年量产。未来十年,浙江有望成为全球人形机器人产业核心区域。”

供应同“链”

助力客户降本增效

除了技术同源性外,在传统汽车产业体系下,车企与零部件供应商历经长期磨合,已然构建起稳固且成熟的合作纽带。随着汽车行业竞争的白热化,一众车企都将目标转向了高度同源的人形机器人赛道,“新蓝海”的角逐已然开启。

当车企布局人形机器人时,与汽车零部件供应商的合作关系便顺其自然地同步延伸,这也促进了双方在技术层面的交流与融合,共谋发展新篇章。

业内相关机构人士在接受记者采访时称:“在人形机器人的研发进程中,车企凭借对产品终端应用场景与用户需求的深刻洞察,为零部件供应商指明技术研发方向;而零部件供应商依托在汽车零部件制造过程中积累的精湛工艺、前沿技术以及高效供应链体系,反哺车企,助力其攻克人形机器人研发中的诸多技术难题。”

以宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“旭升集团”)为例,作为某全球新能源头部车企的一级供应商,公司在汽车精密铝合金零部件细分领域占据重要地位。

据记者了解,从初次接触到成功进入供应链,旭升集团也曾面临漫长的试用考验期。接近旭升集团人士表示:“该头部新能源车企对零部件的质量把控达到了近乎苛刻的程度,不仅要求产品在各种极端环境下保持性能稳定,而且对生产工艺、生产流程的标准化和精细化也有着极高要求。在试用期间,公司产品需经过多轮次、多维度的严格测试,任何一次细微的瑕疵或不达标的情况,都可能导致试用的中断或失败。”

与该头部新能源车企建立合作后,旭升集团持续深耕铝压铸件制造领域,在材料研发、精密加工、热处理等环节形成了完整技术体系。随着合作的深入,双方的联系愈发紧密,从最初的单一零部件供应,逐步拓展到多个核心系统零部件的全方位合作。

近年来,该头部新能源车企发力人形机器人领域,引发行业广泛关注。作为产业链重要合作伙伴,旭升集团充分发挥其在精密制造领域的技术积累和产能优势,积极布局这一新兴赛道。

浙江浙银汇金资产管理有限公司总经理范志敏告诉《证券日报》记者:“有着‘汽车基因’的企业在人形机器人领域拥有较强的客户生态复用能力,能助力客户实现降本增效,因此更容易获得客户青睐。比如,汽车供应链企业通过了车企严格的质量认证(如ISO 26262功能安全标准),在人形机器人领域便可复用认证结果,节省了时间成本。”

政策指路

以场景应用破局商业化落地

政策也为浙江省人形机器人的产业落地指明了方向。

《实施方案》明确提出,支持各地结合产业特色优势,前瞻布局人形机器人新赛道,培育发展配套产业。“发挥杭州、宁波专精特新企业集聚优势,提升执行控制部件、新型传感器、电子皮肤、先进材料等关键部件供给水平。支持温州、绍兴、丽水依托电机和轴承产业优势,发展人形机器人专用电机、机电执行器、轴承等零部件。支持台州、衢州等地结合产业优势,发展精密减速器、伺服系统和新型编码器。发挥湖州、嘉兴长三角区位优势,积极布局人形机器人零部件配套产业。”

这种“错位竞争、优势互补”的格局,既避免了同质化内卷,又构建起完整的产业链条,推动浙江从制造业大省向智造高地跨越。

尽管政策红利与技术突破双轮驱动,但当前人形机器人的商业化落地仍面临多重挑战。

“人形机器人的技术突破本质上是多学科交叉的系统性工程。”高工机器人产业研究所所长卢瀚宸对《证券日报》记者表示,当前行业面临的三大技术壁垒呈现显著的链式关联:动态平衡与全身运动控制技术需要突破“机械—算法”协同设计难题,具身大模型技术则要求实现物理实体与数字智能的深度耦合,而场景数据的稀缺性又直接制约着算法迭代效率。

“当动态控制精度突破0.1毫米级,具身模型能够理解‘把咖啡杯放在靠近窗边的位置’这类复杂指令,场景数据能够实现实时闭环迭代时,人形机器人的商业化拐点就会到来。”卢瀚宸认为。

王华君表示,在技术层面,机器人相关产业链企业可以通过强化产学研合作来攻关核心零部件(如空心杯电机、行星滚柱丝杠)和算法(大模型驱动决策优化);同时,推动供应链国产化,降低硬件成本。

“在市场需求层面,短期来看,机器人产业链企业可以聚焦工业制造,如汽车生产线自动化,然后逐步渗透至物流、安防等商业场景;长期来看,在家庭服务和医疗领域,或可通过政策补贴与用户教育逐步培育市场。”王华君说。

对于产业未来发展,浙江已有了清晰的路径。《实施方案》提出,以市场需求为导向,推动场景应用多元化。

例如,在“人形机器人+制造”场景创新应用方面,《实施方案》提出,聚焦汽车、家电、纺织服装等领域,围绕上下料、焊接、装配、搬运、分拣、质检等工序环节,建设示范场景,提升人形机器人工具操作与任务执行能力。在“人形机器人+服务”场景创新应用方面,《实施方案》提出,拓展人形机器人在服务领域的应用场景,推动在迎宾接待、养老陪护、家庭服务、商超导购等多元化服务场景中的应用,依托商业中心、服务中心、交通枢纽等公共场所建设示范场景,鼓励在未来社区、示范街区建设中探索应用人形机器人。

浙江旨在通过实践证明,人形机器人的商业化并非等待技术奇迹,而是通过场景定义倒逼技术迭代、以生态协同放大创新价值。当政策设计精准对接产业痛点、企业主动构建应用闭环,万亿元级市场将加速从蓝图走向现实。